段落深度仿写:尼尔肖像画描写(3)

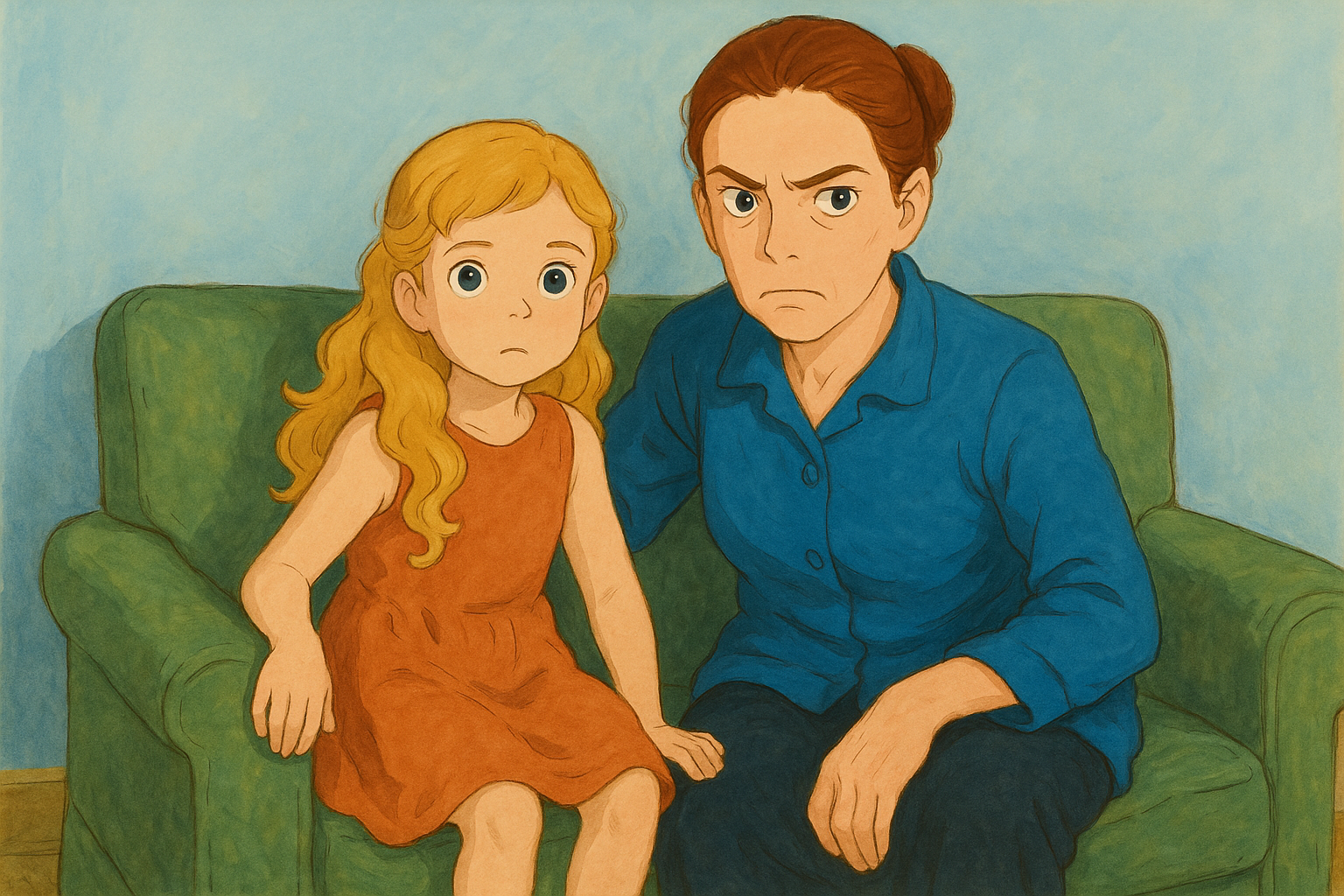

琳达・诺克林和女儿黛西也在同一年(1973 年)出现在这个房间里,诺克林是一名杰出的艺术史家。在《琳达・诺克林和黛西》这幅画中,爱丽丝·尼尔以明亮的色彩描绘了母女二人,她们坐在绿色的沙发上,背景是同样的浅蓝色,金字塔式的构图里同样有充满动势的斜线。

母女的动作几乎完全一致,如同妈妈和缩小版妈妈——左手放在沙发扶手上,双眼圆睁,直视着画家。黛西热切而投人,天真地等待着从画面外的尼尔那里再听一个故事。她的母亲则更为谨慎。她看起来很有防备心,下巴僵硬、紧张,仿佛在保护天真的女儿。黛西那卷曲的金色头发飘垂下来,与诺克林教授严肃束起的赤褐色头发形成鲜明对比。

当你第一次看这幅画时,至少会对这些印象深刻。然而,对于爱丽丝・尼尔创作的肖像画来说,第一眼永远只是道开胃菜。当你再次观看时,会看到黛西眼睛背后的恐惧和她母亲隐藏的愤怒。为什么会这样?发生了什么?诺克林教授是不是后悔答应画家的要求,把女儿带在身边了?她是否看到了正在创作中的作品,并对自己———个自认为性格开朗的人——被描绘成严厉、难以理解的样子而感到失望?

而再一次观看时,画面又会向你展现出截然不同的东西。愤怒和不确定性已被母女之间强大的整体感所取代,那是一种由信任和温暖绑系起来的形影不离的爱。在这方面,她们是一伙的。琳达・诺克林仍然很生气,但这是表面现象,它不是这幅画的核心。这幅画的真正主题是双向的爱:母女之间的深厚感情。

(爱丽丝·尼尔,《琳达・诺克林和黛西》,1973年)

(596字,作者:威尔·贡培兹,《爱丽丝・尼尔:凝视内心》(《改变艺术的31种凝视》)

拆解成句

-

- 琳达・诺克林和女儿黛西也在同一年(1973 年)出现在这个房间里,诺克林是一名杰出的艺术史家。

- 在《琳达・诺克林和黛西》这幅画中,爱丽丝·尼尔以明亮的色彩描绘了母女二人,她们坐在绿色的沙发上,背景是同样的浅蓝色,金字塔式的构图里同样有充满动势的斜线。

- 母女的动作几乎完全一致,如同妈妈和缩小版妈妈——左手放在沙发扶手上,双眼圆睁,直视着画家。

- 黛西热切而投人,天真地等待着从画面外的尼尔那里再听一个故事。

- 她的母亲则更为谨慎。她看起来很有防备心,下巴僵硬、紧张,仿佛在保护天真的女儿。

- 黛西那卷曲的金色头发飘垂下来,与诺克林教授严肃束起的赤褐色头发形成鲜明对比。

-

- 当你第一次看这幅画时,至少会对这些印象深刻。

- 然而,对于爱丽丝・尼尔创作的肖像画来说,第一眼永远只是道开胃菜。

- 当你再次观看时,会看到黛西眼睛背后的恐惧和她母亲隐藏的愤怒。

- 为什么会这样?发生了什么?

- 诺克林教授是不是后悔答应画家的要求,把女儿带在身边了?

- 她是否看到了正在创作中的作品,并对自己———个自认为性格开朗的人——被描绘成严厉、难以理解的样子而感到失望?

-

- 而再一次观看时,画面又会向你展现出截然不同的东西。

- 愤怒和不确定性已被母女之间强大的整体感所取代,那是一种由信任和温暖绑系起来的形影不离的爱。

- 在这方面,她们是一伙的。

- 琳达・诺克林仍然很生气,但这是表面现象,它不是这幅画的核心。

- 这幅画的真正主题是双向的爱:母女之间的深厚感情。

图解结构

仿写指导

写一幅画的观察,是学习观察的捷径:你可以从各种角度反复、持续观察,而现实世界总是转瞬即逝;画面背后蕴含大量的文化信息,对同样的画面大小而言现实世界酝酿的信息量少得多;写完之后,名画通常有多位专家的观察记录可供对照学习,而现实世界很难有同样文章供对照。在语文课本三年级下册,就有了类似的课文《一幅名扬海外的画》,它介绍的是《清明上河图》。在这组仿写练习中,我们跟随《向艺术家一样思考》作者威尔·贡培兹观察塞尚、莫奈、霍克尼、郭熙(早春图)、尼尔等。

- 递进式观察

这一段落”初次印象—深入观察—再次审视”的三层递进结构展开,在三次观看《琳达・诺克林和黛西》这幅母女肖像画时,我们看到完全不同的信息。在仿写时,你也可以利用这个方式,用”当你第一次看""然而""而再一次观看时”等标志性词语来引导读者,每一次都看到更深层次的信息。

- 运用对比手法突出特征

通过”黛西那卷曲的金色头发”与”诺克林教授严肃束起的赤褐色头发”的对比来凸显人物性格差异。

- 用疑问句制造悬念

“下巴僵硬、紧张""眼睛背后的恐惧”这些微表情细节揭示了人物复杂的内心世界。“为什么会这样?发生了什么?“连续的疑问句让读者产生探究欲望。

- 提出问题,引发与画中人物的情绪共鸣

“她是否后悔?是否失望?”通过设问增强思考空间,使读者开始推测人物内心。这也是我们观看肖像画时的想法,画中人物在想什么?

- 最终揭示作品主题

“这幅画的真正主题是双向的爱:母女之间的深厚感情。”透过表面的“愤怒和不确定性”,我们看到了“信任和温暖”,我们看到了母女之间的爱。

仿写练习

请尝试做两种仿写。

仿写一:用自己的话仿写尼尔《琳达・诺克林和黛西》的观察

仿写二:观看尼尔《琳达・诺克林和黛西》的肖像画图片,写下你的观察