段落深度仿写:余秋雨写都江堰(2)

我去都江堰之前,以为它只是一个水利工程罢了,不会有太大的游观价值。只是要去青城山玩,要路过灌县县城,它就在近旁,就趁便看一眼吧。七转八弯,从简朴的街市走进了一个草木茂盛的所在。脸面渐觉滋润,眼前愈显清朗,也没有谁指路,只是本能地向更滋润、更清朗的去处去。

忽然,天地间开始有些异常,一种隐隐然的骚动,一种还不太响却一定是非常响的声音,充斥周际。不知是自己走去的还是被它吸去的,终于陡然一惊,我已站在伏龙观前——眼前,急流浩荡,大地震颤。

即便是站在海边礁石上,也没有像这里这样强烈地领受到水的魅力。海水是雍容大度的聚汇,聚汇得太多太深,茫茫一片,让人忘记它是切切实实的水、可掬可捧的水。这里的水却不同,要说多也不算太多,但股股叠叠都精神焕发,合在一起比赛着飞奔的力量,踊跃着喧嚣的生命。

这种比赛又极有规矩,奔着奔着,遇到江心的分水堤,刷的一下裁割为二,直蹿出去,两股水分别撞到了一道坚坝,立即乖乖地转身改向,再在另一道坚坝上撞一下,于是又根据筑坝者的指令来一番调整……

也许水流对自己的驯顺有点恼怒了,突然撒起野来,猛地翻卷咆哮,但越是这样,越是显现出一种更壮丽的驯顺。已经咆哮到让人心魄俱夺,也没有一滴水溅错了方向。

(516字,作者:余秋雨,《都江堰》,有删节,注意都江堰的分水堤)

拆解成句

-

- 我去都江堰之前,以为它只是一个水利工程罢了,不会有太大的游观价值。

- 只是要去青城山玩,要路过灌县县城,它就在近旁,就趁便看一眼吧。

- 七转八弯,从简朴的街市走进了一个草木茂盛的所在。

- 脸面渐觉滋润,眼前愈显清朗,也没有谁指路,只是本能地向更滋润、更清朗的去处去。

- 忽然,天地间开始有些异常,一种隐隐然的骚动,一种还不太响却一定是非常响的声音,充斥周际。

- 不知是自己走去的还是被它吸去的,终于陡然一惊,我已站在伏龙观前——眼前,急流浩荡,大地震颤。

-

- 即便是站在海边礁石上,也没有像这里这样强烈地领受到水的魅力。

- 海水是雍容大度的聚汇,聚汇得太多太深,茫茫一片,让人忘记它是切切实实的水、可掬可捧的水。

- 这里的水却不同,要说多也不算太多,但股股叠叠都精神焕发,合在一起比赛着飞奔的力量,踊跃着喧嚣的生命。

- 这种比赛又极有规矩,奔着奔着,遇到江心的分水堤,刷的一下裁割为二,直蹿出去,两股水分别撞到了一道坚坝,立即乖乖地转身改向,再在另一道坚坝上撞一下,于是又根据筑坝者的指令来一番调整……

- 也许水流对自己的驯顺有点恼怒了,突然撒起野来,猛地翻卷咆哮,但越是这样,越是显现出一种更壮丽的驯顺。

- 已经咆哮到让人心魄俱夺,也没有一滴水溅错了方向。

图解结构

仿写指导

在这个段落中,余秋雨走近了都江堰,看到了都江堰的水。

- 预期与现实的对比:先抑后扬

“以为它只是一个水利工程罢了”设置了一个较低的期待值,后文却逐步揭示都江堰的震撼之美。

- 运用感官细节,增强临场感

“脸面渐觉滋润”“眼前愈显清朗”“骚动的声音”调动触觉、视觉、听觉等多重感官,使读者身临其境。

- “被它吸去的”

“不知是自己走去的还是被它吸去的”,暗示都江堰的强大吸引力。“终于陡然一惊,我已站在伏龙观前——眼前,急流浩荡,大地震颤。”

- 大海与都江堰:对比突出独特性

将都江堰的水与海水对比,通过熟悉事物来衬托陌生事物的特点:“(都江堰的水流)合在一起比赛着飞奔的力量,踊跃着喧嚣的生命。”

- 写都江堰的工作原理

这里依然用文艺的方式写都江堰的工作原理,但也大略把原理讲清楚了:“遇到江心的分水堤,刷的一下裁割为二……”之后,作者接着用比喻的方式说:“已经咆哮到让人心魄俱夺,也没有一滴水溅错了方向。”

仿写练习

请尝试做两种仿写。

仿写一:用自己的话仿写余秋雨写都江堰

仿写二:根据延伸阅读资料,并自己查询资料,介绍都江堰的原理

延伸阅读

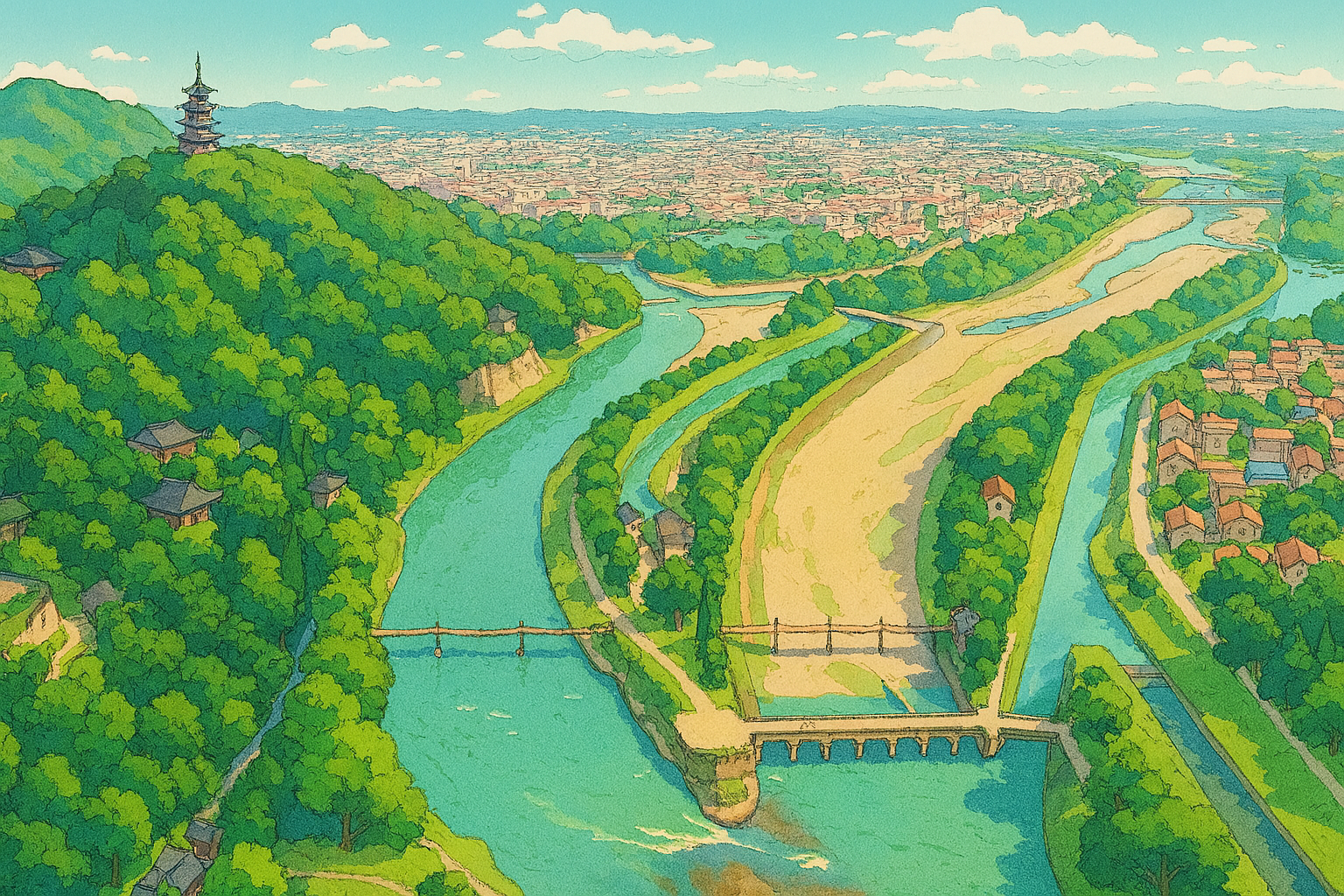

都江堰渠首工程:无坝引水规划与设计的典范

都江堰渠首段指从都江鱼嘴分水口到宝瓶口段,都江堰所在的位置是岷江从峡谷进入成都平原的起点。岷江河道在这里豁然开阔,河道坡降骤减,流速减缓。岷江挟带的大量砂砾石在这里迅速沉积,且水量愈大,淤积愈重。在河道水流的作用下,大量推移质在水流的作用下形成了河道中的江心洲、冲漕和深潭。

都江堰渠首利用了岷江河道和江心洲的地形设置了1)分水导流(鱼嘴)、2)金刚堤、3)溢洪工程(平水漕(今已不存)、飞沙堰、人字堤、进水口(宝瓶口))三大工程设施。在这些工程的作用下,岷江形成了最利于鱼嘴分流、飞沙堰泄洪排沙和宝瓶口引水的河流水力学形态:宝瓶口至鱼嘴段河道的弯道环流作用被强化,进入内江水量越小,宝瓶口分流比例就越大;内江水量达到飞沙堰顶溢洪时,水量越大,飞沙堰泄洪量就越大,泄洪排沙能力就越强,而宝瓶口进水量不再增加,保障了内江灌区供水和防洪的安全。

“四六分水”是清代人对内外江分水比例的概括,表述了都江鱼嘴分水功能的控制标准。通过鱼嘴位置的选择可以实现对岷江水量合理的调配:枯水期外江和内江分水分别占总水量的40%和60%,在丰水期分水比则反过来为外江60%,内江40%。内外江的分水比例对解决枯水时成都平原供水不足,汛期分减洪水十分有利。

“深淘滩、低作堰”与飞沙堰的节制功能。岷江过都江鱼嘴内外江分水口至宝瓶口段,内江正当岷江主流的凹岸,河道地形断面上左高右低,在水流的冲击下河滩上形成了天然深漕。都江堰渠首在内江右岸依地形布置了三处不同堰顶的湃缺(都江堰泄洪排沙设施的统称):平水漕、飞沙堰和人字堤。这些湃缺具有内江低水位时壅水导流,高水位时泄洪排沙和节制水量的功能。其中飞沙堰正好位于最深最宽的冲漕前沿,过流量最大,其次是人字堤和平水漕。

作者:谭徐明,摘自《都江堰史》(科学出版社,2004)